다발심병

Multicore disease

개요

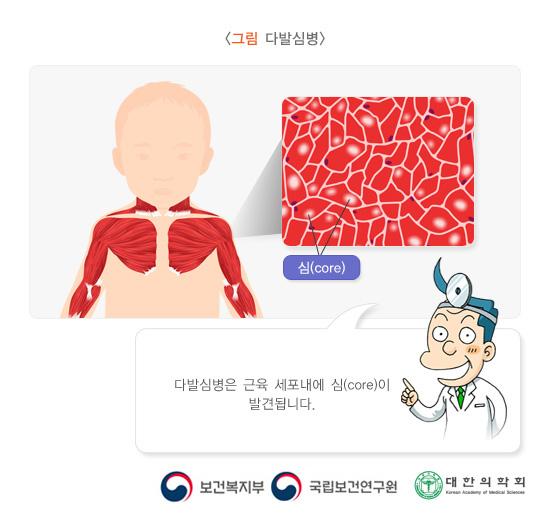

다발심병(Multicore disease, Multiminicore disease, MmD)은 선천성 근육병 증상과 근생검 상의 다발성 심(core)을 특징으로 하는 상염색체 열성 유전하는 신경근육질환입니다. 매우 드물게 발생하여 정확한 유병율은 알려져 있지 않습니다.

전형적 표현형은 selenoprotein N(SEPN1) 유전자의 돌연변이에 의해 발생하고, 척추강직, 조기 척추측만, 호흡곤란 증상을 보입니다. RYR1(Skeletal muscle ryanodine receptor) 유전자의 돌연변이에 의한 경우 눈근육마비, 원위부 위약, 중심핵병과 유사한 골반대(hip girdle)의 증상 등을 동반합니다.

원인

SEPN1 유전자와 RYR1 유전자의 돌연변이에 의해 발생합니다.

SEPN1은 세포질내망에 존재하는 당단백으로, 다양한 항산화 방어체계와 대사과정에 관여합니다. 정확한 기능이 밝혀지지는 않았으나, 칼슘 결합 단백질과의 구조적 유사성이 발견되어 칼슘 항상성 유지에 관여할 것으로 추측되고 있습니다.

RYR1에 의한 다발심병의 발병기전도 아직 밝혀져 있지는 않으나, 칼슘 항상성의 변화와 관련이 있을 것으로 생각됩니다.

증상

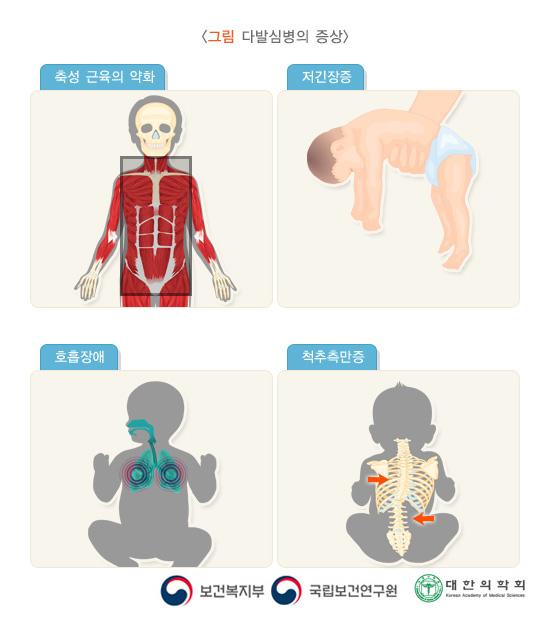

다발심병은 축성(axial) 근육 및 근위부 근육의 위약이 특징이며, 대개는 천천히 진행하지만, 치명적으로 진행하는 경우도 보고되어 있습니다. 높은 입천장과 흉부의 변형이 흔합니다.

다음과 같이 4가지 형으로 분류됩니다.

- 전형적 다발심병(Classic MmD, 75%) : 대개 영아기 혹은 소아기에 저긴장능과 운동발달지연을 흔히 보이며, 2/3의 환자에서 축성(axial) 근육 위약으로 인한 척추측만과 호흡장애를 나타내고, 척추측만은 평균 8.5세에 발생합니다. 척추강직의 정도는 다양하게 나타날 수 있고, 사지의 근육은 상대적으로 적게 영향을 받아서 보행에는 문제가 없는 경우가 많습니다. 얼굴근육의 근력은 정상에서 심한 위약까지 다양할 수 있으며, 외안근은 침범하지 않습니다. 호흡장애로 인해 이차적으로 심부전이 발생할 수 있습니다.

- 손의 증상을 동반하는 중등도형 (Moderate form with hand involvement; <10%) : 특징적 증상은 상지의 원위부 위약과 관절의 과도한 이완입니다. 하지의 원위부는 비교적 정상이며, 척추측만과 호흡장애는 동반하지 않거나 경미하게 나타납니다.

- 선천성 다발관절굽음증을 동반하며 출산 전부터 증상을 보이는 형 (Antenatal form with arthrogryposis multiplex congenita; <10%) : 감소된 태동으로 인해 출생시에 다발성의 관절구축을 보입니다. 그 외 긴머리증, 두드러진 비근부(prominent nasal root), 비스듬한 안검열, 높은 입천장, 낮은 귀, 짧은 목, 손가락굽음증 등을 동반하기도 합니다.

- 안근육형 (Ophthalmoplegic form; <10%) : 신생아기 혹은 이른 영아기에 현저한 저긴장증과 위약을 보이며, 성장지연과 축성근육 및 근위부 근육의 위약이 흔합니다. 외안근이 주로 침범되어 상방주시 및 외측주시의 장애를 보입니다.

진단

주로 축성근육 및 근위부 근육의 위약과 저긴장증, 척추측만과 호흡곤란 증상이 출생 시부터 혹은 영아기 동안에 나타나며, 일부에서는 아동기에 나타나는 임상양상을 보입니다.

다발심병은 근생검을 통해 조직학적으로 진단이 가능합니다. 다발성의 작은심(“minicore")이 특징적이고, 이는 산화염색의 감소와 근원섬유의 APTase 감소를 보입니다. 분자유전학검사상 다발심병 환자의 50%에서 SEPN1 유전자 혹은 RPR1 유전자의 돌연변이가 관찰되며, 전체 다발심병의 약 30%, 전형적 다발심병의 50%에서 SEPN1 돌연변이가 발견됩니다.

치료

완치는 불가능하며, 치료는 증상에 대한 보조적인 역할을 하게 됩니다.

호흡곤란 증세가 있는 경우 이에 대한 치료가 필수적이며, 경구로 음식섭취가 어려운 경우 튜브를 통해 영양을 공급받아야 합니다. 물리치료와 작업치료가 운동기능의 개선과 유지에 도움이 될 수 있으며, 구음장애를 동반하는 경우 언어치료를 시행합니다.

참고문헌

Jungbluth H., Multi-minicore disease, Orphanet Journal of Rare Diseases 2007, Jul 13;2:31

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests/review?db=genetests

http://ghr.nlm.nih.gov/condition/multiminicore-disease

전 세계 정보,