제7인자[안정]의 결핍

Ⅶ[Stable] deficiency of factor

개요

유전성 제VII인자 결핍증은 매우 드문 상염색체 열성 유전성 응고병증입니다,

대부분의 제VII인자 결핍증 환자는 심각한 출혈로 인해 생후 6개월 이내에 진단되는데, 장출혈과 중추신경계 출혈로 처음 진단되는 경우가 대부분입니다. 그러나 제VII인자 결핍증 환자의 1/3은 출혈 증상을 경험하지 못하기도 합니다.

5세 이상의 소아에서는 자연출혈에 의한 관절병증을 자주 경험하게 됩니다. 전체인구 300,000~500,000명 중 1명의 빈도로 발생하는 것으로 추정되며, 상염색체 열성유전을 합니다. 남녀 비율은 1:1인 것으로 알려져 있습니다. 그러나 월경과다 증상으로 여자가 증상이 더 흔해 보입니다.

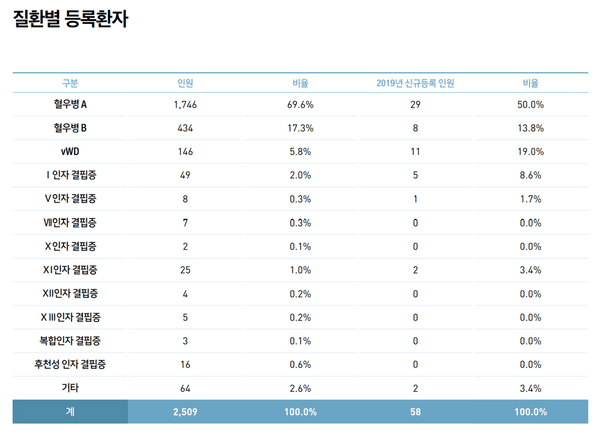

2019년 혈우재단백서(2019.12.31. 기준)에 의하면 국내 혈우병 환자 2,509명 중 제VII인자 결핍은 7명으로 0.3%를 차지하는 매우 드문 유병률을 보이고 있습니다.

원인

선천성 VII인자 결핍증은 1형과 2형으로 분류되는데, 1형은 생합성이 감소되거나 청소율 증가로 인한 결핍에 의해 생기고, 2형은 기능이상의 단백질에 의해 발생합니다. VII인자 유전자(F7 gene)는 13번 염색체의 장완(13q34)에 존재합니다.

VII인자는 간세포 내에서 만들어져 혈중으로 유리되며 혈관손상 등에 의해서 활성화 되어 응고기전에 참여하게 됩니다. 이 때 F7유전자의 돌연변이에 의한 VII인자 결핍은 정상적인 응고를 방해하여 과도한 출혈을 야기하는데, 일부환자에서는 반대로 혈전증이 생기는지는 정확한 기전이 밝혀지지 않았습니다.

증상

출혈증상은 환자마다 매우 다양한 양상을 보이며, 제VII인자 활성도와 연관성을 보이지 않습니다.

정상의 1%보다 더 낮은 농도의 VII인자를 가진 환자들은 전형적인 혈우병과 마찬가지로 관절강 내 출혈이나 기능을 상실할 정도의 관절병증을 포함하는 심한 출혈 증상을 보입니다.

점막출혈은 비출혈, 구강내 출혈, 장출혈로 나타나며, 생리과다에 의한 빈혈소견을 보일 수 있습니다. 관절출혈의 잦은 재발로 인한 관절손상과 만성 관절병증(혈관절증)이 나타날 수 있습니다. 멍과 연조직 출혈이 보이며 특히 소아 때 중추신경계 출혈 소견이 나타날 수 있습니다. 이러한 두 개내 출혈과 위장관 출혈은 생명을 위협하기도 합니다,

제VII인자 결핍증 환자들은 일차적으로는 출혈 증상을 보이지만, 일부 환자들에게는 혈전증(thrombosis)을 일으키기도 합니다.

사망은 대개 심각한 출혈과 관련 있으며, 특히 대뇌출혈과 관련이 가장 큽니다.

진단

검사로는 인간재조합 트롬보플라스틴을 이용하여 제VII인자를 정량, 정성분석을 합니다.

선별검사에서 프로트롬빈시간(prothrombin time, PT)이 연장되어 있으며, 부분트롬보플라스틴시간(partial thromboplastin time, aPTT)은 정상입니다.

이형접합체 결핍증인 경우에는 임상적으로 출혈 증상을 보이지 않으며, PT가 정상일수 있습니다. 그러므로 가족력에 동형접합체 혹은 복합이형접합체 결핍증이 있는 경우에는 제VII인자 검사를 통해 진단이 가능합니다.

환자의 혈액을 채취하여 F7유전자의 돌연변이를 생어 염기서열 분석 (Sanger sequencing)으로 확인할 수 있습니다. 생어 염기서열 분석은 다음과 같습니다. 유전 정보를 담고 있는 DNA는 A, T, G, C라는 4개의 염기로 이루어져 있는 데, 이 각각의 염기가 어떤 순서로 연결되어 있느냐에 따라 유전적인 특징이 달라집니다. 이와 같이 4개의 염기가 어떻게 배열되어 있는지를 염기서열이라고 합니다.

DNA를 합성하는데 쓰이는 재료를 디옥시뉴클레오시드 삼인산, 줄여서 dNTP라고 부릅니다. DNA 분자가 합성되는 과정에서, 각 단계별로 사용된 dNTP의 종류를 판별할 수 있다면 결과적으로 염기서열 분석을 할 수 있게 됩니다. ddNTP를 넣어서 ddNTP를 랜덤하게 만나 DNA 합성 반응이 중단되게 되고 합성된 DNA의 길이는 모두 다르게 됩니다. 이를 젤 전기영동하여 DNA 가닥을 크기별로 구분하면 결과적으로 DNA의 염기서열을 분석하는 것이 바로 Sanger sequencing입니다.

선천성 결핍증 외에 후천적으로 간질환, 흡수장애에 의한 비타민K결핍증, 쿠마딘, 갑상샘항진증 치료제 등의 약물 복용 시에도 프로트롬빈시간 연장 소견이 보이므로 자세한 병력 청취 및 간기능 검사, 비타민K투여 전후에 측정한 검사 변화 등으로 후천적 요인을 감별해야 합니다.

치료

치료는 부족해진 VII인자를 보충해 주는 것으로, VII인자를 10%이상으로 유지하면 대개 지혈이 됩니다. 주요 수술을 위해선 VII인자를 15~25%까지 유지해야 합니다.

적당한 VII인자 공급을 위한 양적 보정으로 신선동결혈장(Fresh frozen plasma)을 사용할 수 있습니다. 만약 VII인자 보충을 위해 알맞은 용량을 가늠하기 어렵다면 응고인자 II, VII, IX, X이 들어있는 프로트롬빈복합제제(Prothrombin complex concentrates)를 사용할 수 있습니다. 또한 아직 동맥 및 정맥의 혈전증 발생의 안정성 문제가 해결되지 않았으나 소량의 Recombinant activated factor VII (rFVIIa)로 치료할 수 있습니다.

출혈의 임상증상과 예정된 수술적 처치, 반복되는 관절강내 및 두 개내 출혈을 예방하기 위해 VII인자 공급을 하루 2회에서 일주일에 2회까지 다양한 치료 방침이 제시되고 있습니다.

참고문헌

HEMATOLOGY, 4TH Ed,: William J. Williams, et al., Editors; McGraw-Hill, Inc. P.1474-5

혈액학, 대한혈액학회, 이퍼블릭, 2006

http://www.rarediseases.org

http://emedicine.medscape.com/article/960592-overview

https://medlineplus.gov/genetics/condition/factor-vii-deficiency/#synonyms

전 세계 정보,