근세관성 (중심핵성) 근병증

Myotubular (centronuclear) myopathy

개요

근세관성 근병증은 골격근세포의 핵이 정상적인 위치보다 세포의 중심에 위치하여 골격근의 기능에 이상을 초래하는 선천성 근병증입니다. 근세관성 근육병증은 심각성, 유전양상, 증상에 기초하여 3 가지 형으로 분류합니다.

X-연관 근세관성 근육병증은 가장 심각한 형으로 일반적으로 출생 시 또는 유아기에 나타납니다. 상염색체 열성 근세관성 근육병증은 덜 심각한 형태로 보통 유아기 또는 아동기에 나타납니다. 가장 경한 형태인 상염색체 우성 근세관성 근육병증은 보통 10~30대 사이에 나타나며, 천천히 진행합니다.

X-연관 근세관성 근육병증은 오직 남아에게만 나타나는 드문 질환으로 10만명 당 2명의 빈도를 보입니다. 상염색체 열성 근세관성 근육병증은 남성보다 여성 환자의 빈도가 더 높으며, 전세계 많은 지역에서 보고되었습니다. 아프리카계 미국인들 사이에서 높은 발병률을 보이나, 모든 인종에서 보고되고 있습니다. 상염색체 우성 근세관성 근육병증은 여성보다 남성 환자의 비율이 2배 정도 높으며, 이 형태는 약 20 사례 정도 의학문헌에 보고 되었습니다.

원인

근세관성 근육병증은 X연관 열성, 상염색체 열성, 상염색체 우성 형질로 유전되어집니다.

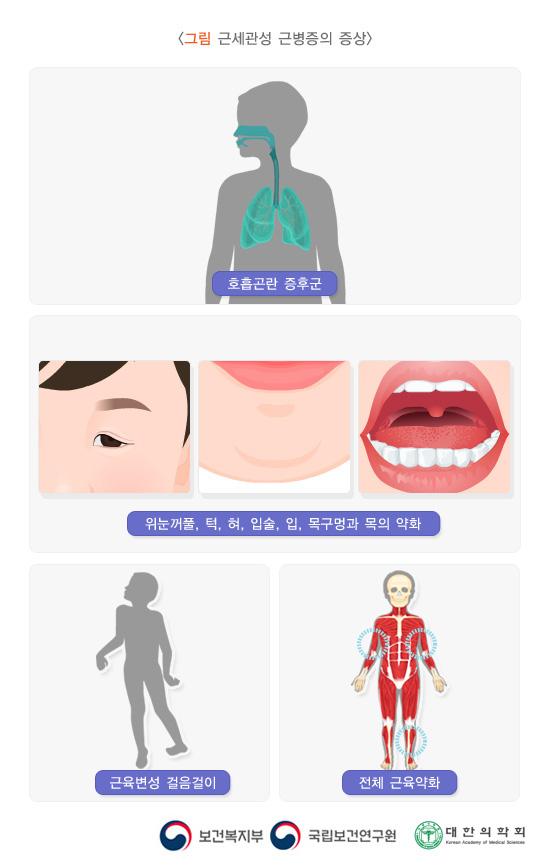

증상

- X-연관 근세관성 근육병증

X-연관 근세관성 근육병증은 호흡 근육의 약화로 인해 중증의 호흡곤란증후군이 나타나는 것이 특징입니다. 이 질환형을 가진 영아들은 턱, 혀, 입술, 볼, 입, 목구멍과 목구멍이 약해질 수 있으며, 젖을 빨기가 힘들고, 삼키기를 할 수 없게 됩니다. 위 눈꺼풀들은 아래로 쳐질 수 있으며, 마비가 올 수도 있습니다. 영아들은 또한 과도하게 큰 출생 시 키, 긴 손가락과 발가락과 관절 구축을 가집니다. - 상염색체 열성 근세관성 근육병증

X-연관 형과 같이, 상염색체 열성 근세관성 근육병증도 호흡곤란증후군이 특징입니다. 위 눈꺼풀, 턱, 혀, 입술, 입, 목구멍과 목의 약화가 나타날 수 있습니다. 전체 근육 약화는 영아 또는 아동기에 전형적으로 나타나며, 청소년기 또는 성인기 초반에 더 심각해집니다. 질병이 진행됨에 따라, 척추만곡이 나타날 수 있으며, 발작이 발병할 수도 있습니다. 이 질환 형의 가진 많은 환자들은 큰 머리와 길고 폭이 좁은 얼굴과 높은 구개궁을 가집니다.

- 상염색체 우성 근세관성 근육병증

상염색체 우성 근세관성 근육병증의 초기 증상은 서투른 걸음걸이와 엉덩이와 어깨의 전반적인 약화입니다. 걷는데 어려움이 증가되고, 결국 휠체어의 사용이 필요할 수 있습니다. 일부 환자들은 얼굴 근육의 약화를 가질 수 있지만, 목구멍과 눈의 근육은 일반적으로 영향을 받지 않는 차이가 있습니다.

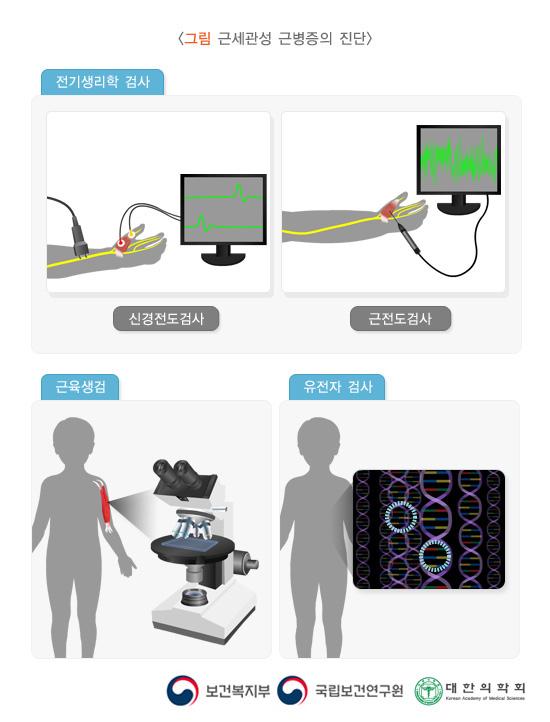

진단

전기생리학 검사는 신경병증으로부터 근육병증을 분류하는데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 특정한 근육병증의 진단을 위해서 근육 생검과 유전자 검사가 필요합니다.

X-연관 근세관성 근육병증은 오직 MTM 유전자와 연관되어있어, MTM1 유전자의 분자 유전학적 검사에서 환자의 60~98%가 돌연변이의 결함을 가지고 있고, 임상적으로 진단에 이용이 가능합니다.

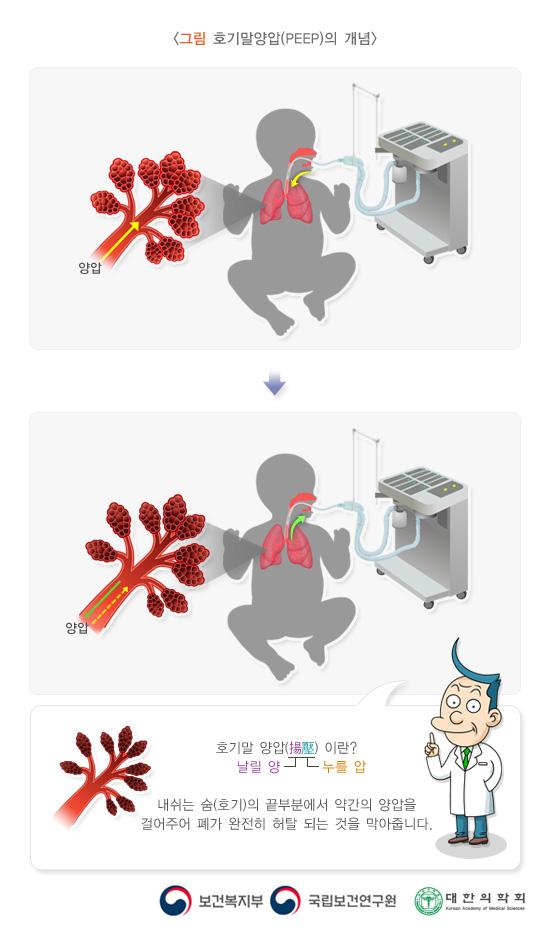

치료

X-연관과 상염색체 열성 근세관성 근육병증을 가진 환자들은 호기말양압과 같은 기계적인 환기 장치의 사용이 필요할 수 있으며, 상염색체 열성 근세관성 근육병증 중 발작을 가진 환자들은 항경련제 치료가 필요합니다.

상염색체 우성 근세관성 근육병증을 가진 환자들은 물리치료와 보행기, 휠체어 같은 기구의 도움을 받을 수 있습니다.

환자와 가족에게 유전상담이 도움이 되며, 추가적인 치료로는 증상의 완화를 목표로 하는 대증요법과 각종 부작용과 합병증을 조절하고 완화시키기 위해 지지요법을 시도할 수 있습니다.

참고문헌

2008 National Organization for Rare Disorders, Inc.

Jungbluth H, et al. Centronuclear (myotubular) myopathy. Orphanet J Rare Dis. 2008;3:26.

Yang PS, Yoo JH, Choi BK, Lee YA, Heo KY, Hwang KG. A Case of Myotubular Myopathy. J Korean Soc Neonatol. 2002;9(2):226-230.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&partid

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim

전 세계 정보,