뢰플러심내막염

Loffler’s endocarditis

개요

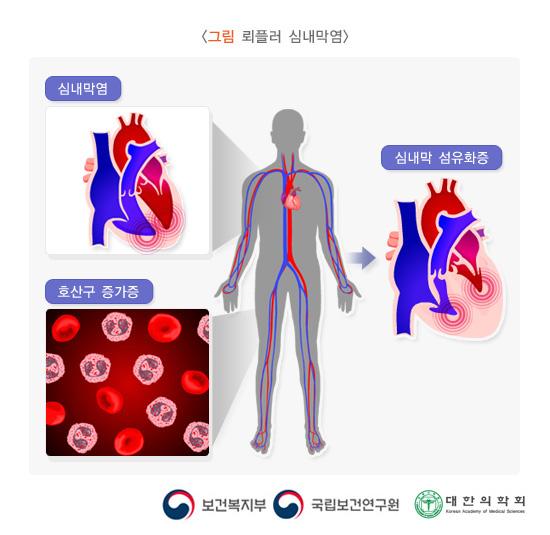

뢰플러 심내막염이란 호산구 증가증을 동반하는 심내막염 및 진행성 심부전을 일으키는 심내막염으로 1936년 뢰플러에 의해 처음으로 기술된 질환입니다.

말초혈액의 호산구가 심근에 침윤하는 병리기전은 아직 확실하지 않으나, 면역에 관여하는림프구에서 인터루킨-5라는 싸이토카인이 분비되어, 호산구 의 심근 유착 및 침윤에 관계한다고 생각됩니다. 심근 괴사는 호산구의 과립에서 유리된 여러 단백질 물질에 의한 것으로 생각되며, 특히 ECP라는 특정 단백질이 임상 증상과 연관된다고 알려져 있습니다.

원인

주로 여러 종류의 약제로 유발된 지연성 과민반응에 의해 심근염이 발생한하는 것으로 생각됩니다. 과민성 심근염을 유발하는 약제는 매우 다양합니다.

그 외에도 기생충 감염, 림프암, 선암 등의 악성 종양 및 과호산구 증후군, 전신적 알레르기성 질환이나 자가 면역성 질환 등이 원인입니다.

증상

말초 혈액에서 호산구가 증가된 호산구 혈증이 있고, 여러 장기에서 호산구 침윤으로 인한 장기들의 기능 장애가 동반되는데, 피부, 간, 장, 신경, 폐 등이 주요 침범 장기입니다. 그러나 무엇보다 심장 침윤에 의한 심장 기능 장애가 환자의 임상 상태 및 사망에 가장 중요한 영향을 미칩니다.

주요 소견으로 심내막이 딱딱해지는 섬유화가 나타나며 판막 기능 장애에 의한 혈액의 역류 및 심내막 표면에 혈전이 생성되고, 이것이 혈관을 돌아다니다가 색전증을 일으키는 것이 특징입니다. 흔히 피부 발진, 권태감, 발열과 함께 호산구 혈증이 동반되고, 심근염 증상이 나타나기 까지의 시간은 몇 시간에서 수 개월까지 다양합니다.

심내막 섬유화증은 심내막이 두꺼운 콜라겐으로 변화되며 발생하는데 이는 앞서 언급한 뢰플러 증후군의 마지막 단계에 해당하는데, 이 경우에도 호산구 혈증과 심근염이 반드시 있어야 합니다.

진단

임상적으로 호산구 혈증이 있고, 심근염이 의심되면 일단 약물의 복용력과 여행의 과거력을 철저히 확인하여야 합니다. 혈액 검사 및 심근염과 호산구 혈증을 유발하는 여러 기생충, 바이러스, 미생물 등에 관한 검사가 필요합니다. 특히 천식 및 그 치료에 대한 약물의 과거력이 매우 중요합니다.

진단에서 가장 중요한 것은 조직 검사로 여러 장기의 침윤이 의심되면 조직 검사를 시행하여 호산구의 침윤과 혈관염의 여부를 반드시 확인하여야 합니다.

치료

호산구 심근염의 치료는 심부전의 일반적인 치료 원칙과 같습니다. 일단 어떤 약 복용 후 과민성 심근염이 의심되면 의심되는 약제를 중단하는 것이 진단 뿐 아니라 치료에도 도움이 됩니다. 이 경우 스테로이드를 사용할 수 있으나, 사용기간 이나 용량은 확실하지 않습니다.

좀 더 경과가 나쁜 급성 괴사성 호산구 심근염이 의심되면, 가능한 빨리 스테로이드를 사용해야 합니다. 스테로이드의 사용 기간은 아직 확실하지 않으나, 스테로이드에 반응하지 않으면, 면역억제제의 일종인 사이클로포스파마이드(cyclophosphamide) 또는 하이드록시유레아(hydroxyurea)를 사용할 수 있습니다. 문제가 되는 환자의 혈액을 제거하는 혈장교환술도 가능하나, 스테로이드 치료 보다 더 좋다는 증거는 아직 없으며, 백혈병의 대표 치료제인 글리벡은 치료에 반응하지 않는 경우 사용할 수 있다는 보고가 있습니다. 특히 혈압등의 혈역학적 변화가 매우 심한 전격성 심근염의 형태를 취하는 급성 괴사성 호산구 심근염의 경우에는 나쁜 예후를 보이지만, 일단 회복되면 후유증 없이 심장 기능이 완전히 회복되는 경우를 볼 수 있으므로 심한 심부전으로 진행 시에는 초기에 빨리 심장 보조 장치를 적극적으로 사용하여야 하며, 심장 이식도 고려해 볼 수 있습니다.

합병증에 대해서는 심부전에 대한 일반적인 치료가 동반되는데 여기에는 이뇨제, 혈관확장제, 강심제가 포함됩니다. 좌심실이 두껍게 재형성되는 것을 최소화하기 위해 혈압을 낮추어주는 약을 투여하여야 합니다. 질환의 초기에 심내막에 침투한 호산구의 과립에서 염증을 일으키는 단백질이 분비되며, 염증반응이 일어나고, 혈전 형성이 촉진되면서 심장 안쪽 벽에 혈전이 생길 수 있는데 이를 예방하기 위해 항혈전제를 사용할 수 있습니다. 이는 혈전이 생성되는 것을 억제할 뿐만 아니라 심장의 수축기 기능을 저하시키는 것을 최소화 할 수 있는 치료제입니다.

참고문헌

Cooper LT, Zehr KJ. Biventricular assist device placement and immunosuppression as therapy for necrotizing eosinophilic myocarditis. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2005;2:544.

Wu LA, Cooper LT, Kephart GM, Gleich GJ. The eosinophillic cardiac disease. In Cooper LT ed. Myocarditis. From bench to bedside. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2003:437.

Peter L, Schultheiss HP: Myocarditis: In Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, eds: Braunwald’s Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8thEdi.Philadelphia,PA:Sauders,2008,pp1763-1774.

전 세계 정보,