진행성 골화섬유형성이상

Fibrodysplasia ossificans progressiva

개요

진행성 골화섬유형성이상(fibrodysplasia ossificans progressiva: FOP)은 출생 시 손, 발의 기형을 동반하며 근육 등 연부조직에 다발성 이소성 골형성이 점진적으로 진행하여 결국 전신의 관절이 굳어버리는 심한 장애를 초래하는 질환입니다. 발병율은 100만 명 당 0.6명으로 추산되며, 국내에는 수십 명의 환자가 있을 것으로 추정됩니다. 상염색체 우성 방식으로 유전하지만 결혼하여 자녀를 갖기 힘들 정도의 장애를 초래하기 때문에 대부분 산발성으로 발생합니다. BMP 계통 성장의 수용체인 ACVR1 유전자 돌연변이에 의해서 발병합니다.

원인

많은 환자들이 정상 부모 사이에서 태어나고 결혼 생활을 할 수 없을 정도의 장애가 오기 때문에 후손이 없지만 아주 드물게 가족 중에 발생하는 경우가 있었고, 이들은 상염색체 우성 유전하는 것으로 알려졌습니다. 대부분의 환자에서 발견되는 돌연변이는 새로이 생기는 것입니다. 이들에서 원인 유전자를 탐색한 결과 2006년도에 골형성단백(bone morphogenic protein) 계열 물질의 세포막내 수용체 중 하나인 ACVR1 유전자에 점 돌연변이가 있는 것이 발견되었습니다. 유전자 검사를 시행한 국내 환자들에게서는 모두 ACVR1 유전자의206번째 아미노산이 아르기닌(Arg)에서 히스티딘(His)으로 바뀌는 동일한 돌연변이가 발견되었습니다. 2012년 연구에 따르면 ACVR1 유전자 이상을 가진 동물모델을 만들었으며 인간과 유사한 증상을 보였다고 합니다.

증상

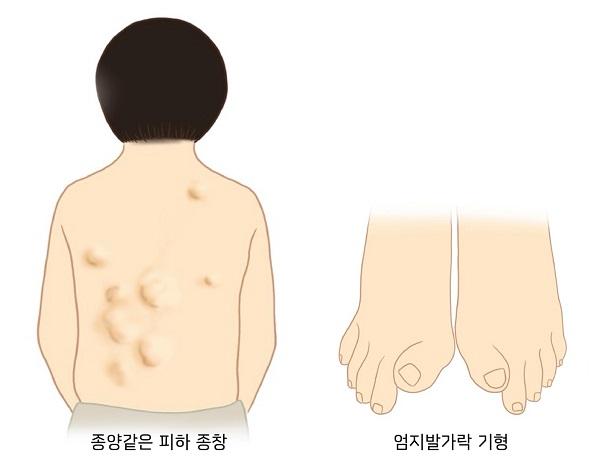

출생 시에는 수족지의 기형 외에는 정상입니다. 갓난아기 때에 머리와 목에 여기저기로 옮겨 다니는 멍울이 잡힌다는 증상이 많은 환자에서 있습니다. 그러나 이 증상은 그리 심하지 않고 저절로 좋아지기 때문에 이 시기에 이 질병으로 진단받는 경우는 거의 없습니다.

발병 시기는 환자마다 다르지만 대부분 10세 이전부터 외부 충격으로 타박상을 입거나 심한 운동을 하는 경우 또는 근육주사와 같은 사소한 외상이 있을 경우, 혹은 외상의 병력 없이 목, 등, 팔, 다리 등이 붓고 아프며 주변 관절을 움직일 수 없는 현상이 발생합니다(Flare-up). 수 일~수 주 후에 부종이 가라앉으면서 그 부위에 골조직이 형성됩니다.

해당 근육이 움직이는 관절은 운동범위가 줄어들거나 아주 굳어버리게 됩니다. 방향성을 가지고 진행하기 때문에 목, 등에서 먼저 발생하고, 다음으로 어깨와 엉덩이 관절에 나타나며 차차 팔꿈치 관절, 무릎 관절 등에 발생합니다.

좌우가 대칭적으로 이환 되지는 않고 한쪽에 먼저 발생하면 다른 쪽은 나중에 발생하게 됩니다. 더욱 진행하면 손목, 발목, 손가락, 발가락까지 굳어질 수 있습니다. 얼굴 근육도 이환 되어 입을 벌렸다가 다무는 역할을 하는 저작근이 골화되면 입을 벌리지도 다물지도 못하게 될 수 있습니다.

횡격막이나 외안근, 심근 및 평활근은 이환 되지 않는 것이 특징입니다. 골화된 근육의 정도에 따라서 점차 활동 능력이 소실되며, 광범위하게 이환 되면 휠체어로만 이동이 가능해집니다.

대부분의 환자는 30세가 되기 전에 거의 움직이지 못하고 휠체어에 전적으로 의존하게 됩니다.

등이 굳으면서 휜 위치로 굳으면 척추측만증이 남습니다. 척추측만증 및 흉곽주위 골화로 인한 흉곽운동의 제한, 거동불능으로 인한 호흡기 감염이나 입 여닫는 행동의 장애로 인해 영양실조로 사망에 이를 수 있습니다.

근육이 뼈로 변환되는 증상 외에 손가락과 발가락에 선천성 기형이 흔히 있는데, 엄지발가락 마디에서 발가락이 바깥쪽으로 휘는 형태가 흔합니다.

단지증이 흔히 병발됩니다. 그 외에 청각 이상이 올 수 있으며 머리숱이 적고 얼굴 표정이 없어지며 얼굴 피부가 반질반질한 느낌을 줍니다.

증상 발현 이전에 관절 주변에 외골종 모양의 종괴가 관찰되어서 골연골종증으로 오진될 수 있으며, 족무지 기형은 단순 삼각형 손가락(delta phalanx)으로 간주될 수도 있습니다.

진단

병력을 세심하게 청취하고 신체검사를 자세히 하면 대부분 진단이 가능합니다. 족무지의 선천성 기형 및 건, 인대, 근막, 횡문근의 이소성 연골내골형성으로 진단 가능합니다. 초기에 교원질 질환에서 볼 수 있는 염증성 변화가 나타나고, 간질조직의 부종과 결체 조직의 증식이 나타나며, 근육 섬유는 퇴화하고 변성 됩니다. 나중에 변성된 조직의 석회화 및 골화가 나타납니다. 초기에 이 질환을 고려하지 않는다면 공격성 섬유종증(aggressive fibromatosis)이나 경도의 육종으로 오인할 수 있습니다. 유전자 검사는 비교적 간단하게 시행할 수 있으며, 이를 통해서 질병을 확진 할 수 있습니다. 선천성 수족지의 기형을 동반한 영아에게서 AVCR1 유전자 검사를 시행하는 것은 조기진단에 도움을 줍니다. 등이나 사지가 아프고 붓는 급성기 상태에서는 세균 감염과 같은 다른 원인을 배제하기 위해서 혈액 검사, 골 스캔 검사 등이 도움이 될 수 있습니다.

AVCR1 유전자 이상을 확인하기 위해서는 생어 염기서열 분석(Sanger sequencing)을 시행합니다. 유전 정보를 담고 있는 DNA는 A, T, G, C라는 4개의 염기로 이루어져 있는데, 이 각각의 염기가 어떤 순서로 연결되어 있느냐에 따라 유전적인 특징이 달라집니다. 이와 같이 4개의 염기가 어떻게 배열되어 있는지를 염기서열이라고 합니다. DNA를 합성하는데 쓰이는 재료를 디옥시뉴클레오시드 삼인산, 줄여서 dNTP라고 부릅니다. DNA 분자가 합성되는 과정에서, 각 단계별로 사용된 dNTP의 종류를 판별할 수 있다면 결과적으로 염기서열 분석을 할 수 있게 됩니다. ddNTP를 넣어서 ddNTP를 랜덤하게 만나 DNA 합성 반응이 중단되게 되고 합성된 DNA의 길이는 모두 다르게 됩니다. 이를 젤 전기영동하여 DNA 가닥을 크기별로 구분하면 결과적으로 DNA의 염기서열을 분석하는 것이 바로 Sanger sequencing입니다.

치료

현재까지 질병의 진행을 억제할 수 있는 방법은 알려져 있지 않습니다. 급성기 상태에서는 통증을 감소시키기 위해서 부목이나 견인과 같이 이환 부위를 지지하고 진통소염제를 사용하는 정도의 대증요법 밖에 사용할 수 없습니다. 급성flare-up 시기에는 전신적 스테로이드 투여가 대증적인 효과를 보입니다. 이미 골화가 진행된 근육 부분을 수술적으로 제거해도 바로 그 부분이 골화 되기 때문에 관절을 움직이도록 할 수는 없습니다. 굳어 있는 관절의 위치를 조금 더 편안한 위치에서 굳어 있도록 수술하는 방법은 이론적으로 타당하나 그에 대한 결과는 보고되어 있지 않습니다.

급성기 상태로 발생하는 기전은 자세히 밝혀져 있지 않지만 환자들의 진술을 종합하면, 타박상, 골절상의 외상, 수술, 주사, 바이러스 감염 등이 그 발생을 촉진하는 것으로 보입니다. 따라서 이러한 손상 또는 감염을 가급적 피해야 합니다. 주사는 혈관주사나 피하주사는 무방하나 근육 내 주사는 가급적 피해야 합니다.

환자가 잘 움직이지 못해 호흡기 감염에 취약하므로 이를 예방하기 위한 예방적 항생제 치료도 시행할 수 있습니다. 정확한 진단 후 불필요한 수술적 치료를 지양하고 대증적 재활 치료가 현재로서는 최선의 대책입니다.

참고문헌

Shore EM, Xu M, Feldman GJ, et al. A recurrent mutation in the BMP type I receptor ACVR1 causes inherited and sporadic fibrodysplasia ossificans progressiva. Nature Genet 2006;38:525-7.

Cohen RB, Hahn GV, Tabas JA, et al. The natural history of heterotopic ossification in patients who have fibrodysplasia ossificans progressiva. J Bone Joint Surg 1993;75A:215-9.

Lee DY, Cho TJ, Lee HR, et al. ACVR1 gene mutation in sporadic Korean patients with fibrodysplasia ossificans progressiva. J Korean Med Sci. 2009;24;433-7.

Chakkalakal SA, Zhang D, Culbert AL, et al. An Acvr1 Knock-in mouse has fibrodysplasia ossificans progressiva. J Bone Miner Res. 2012; 27:1746-1756.

Pignolo RJ, Kaplan FS. Druggable targets, clinical trial design and proposed pharmacological management in fibrodysplasia ossificans progressiva. Expert Opinion on Orphan Drugs 2020; 8:4, 101-109.

https://rarediseases.org/rare-diseases/fibrodysplasia-ossificans-progressiva/

http://www.ifopa.org

http://emedicine.medscape.com/article/1007104-overview

전 세계 정보,